-

新闻集萃

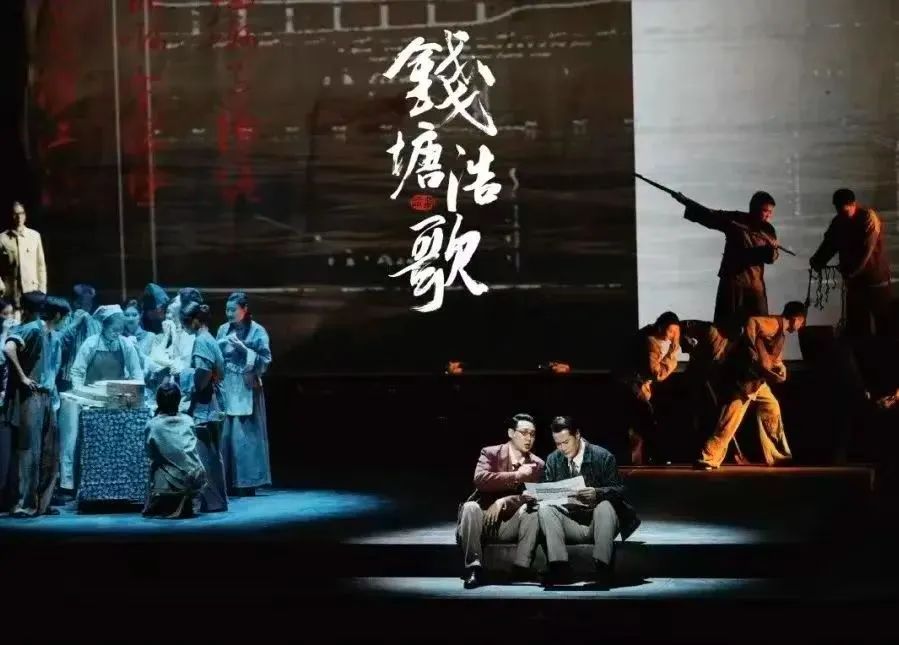

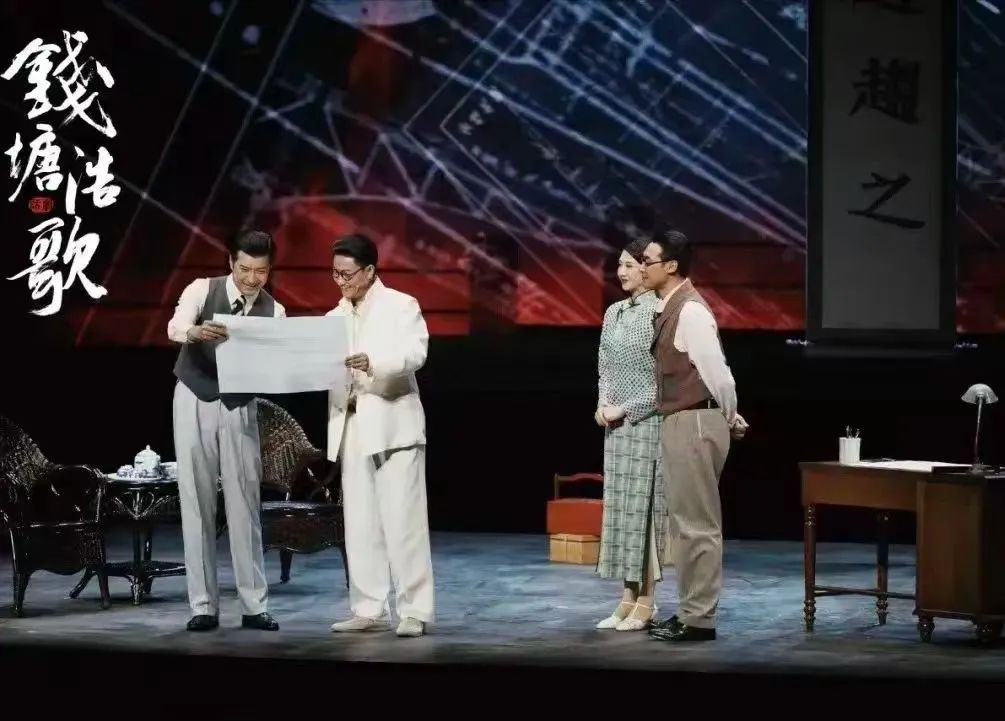

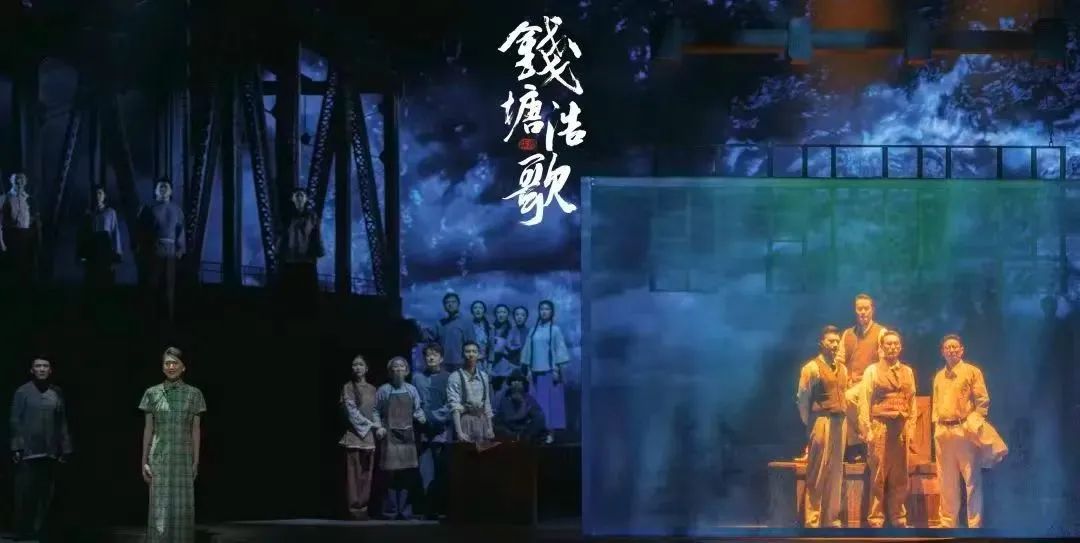

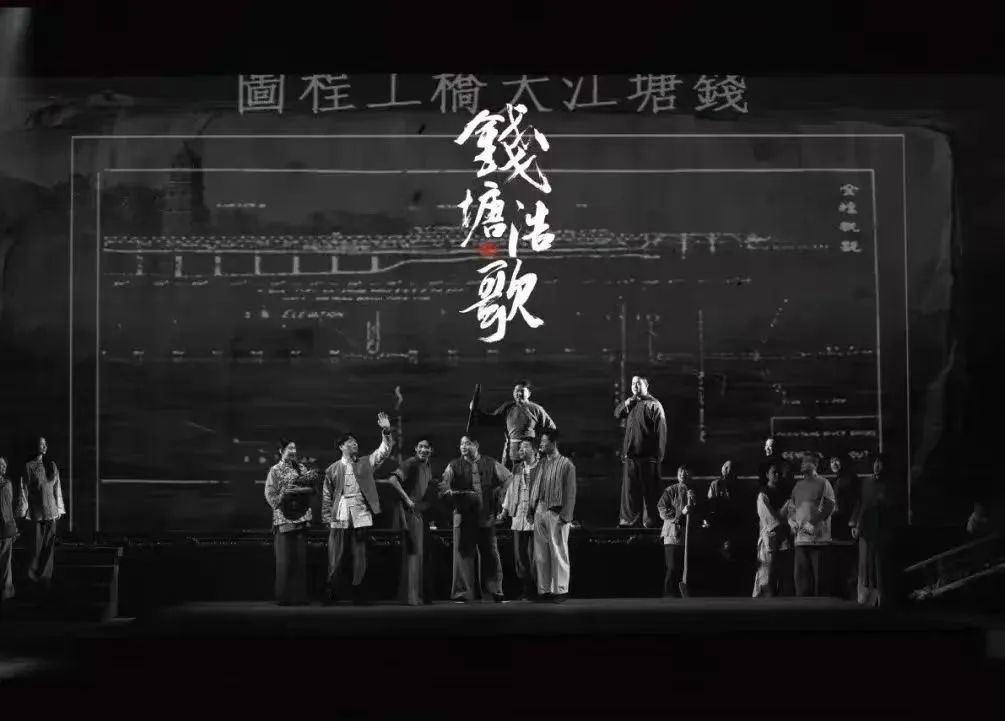

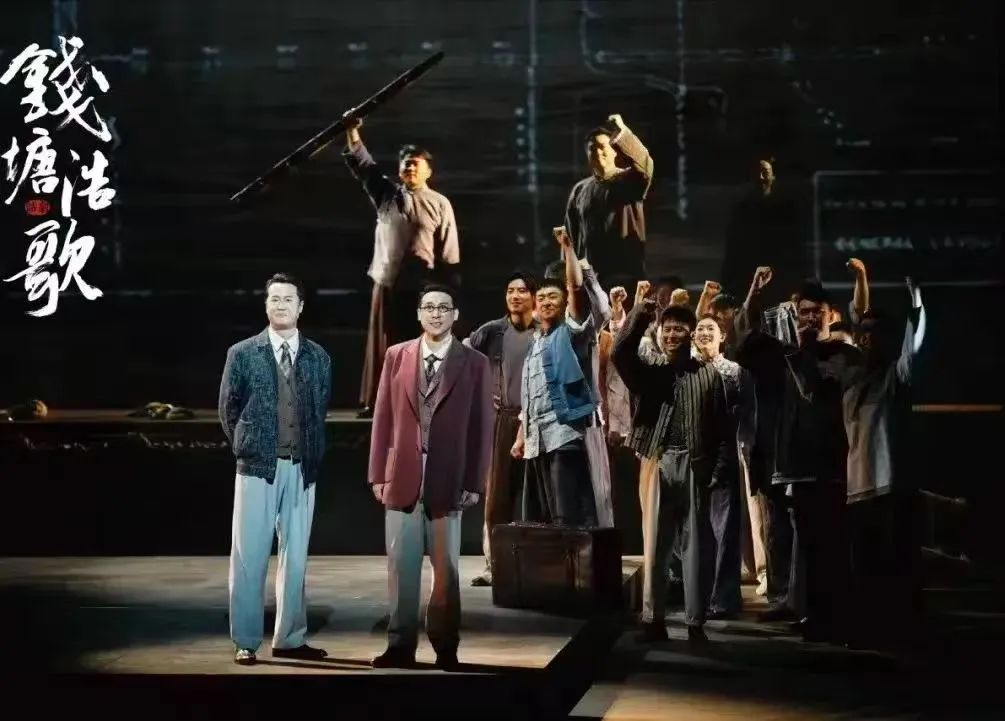

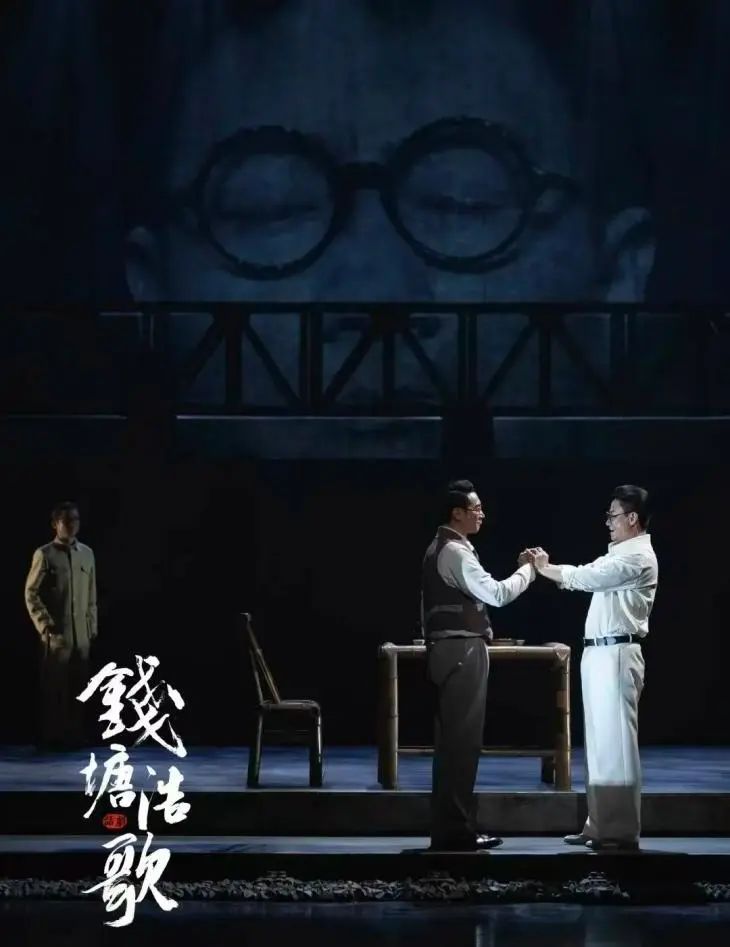

为丰富社史教育形式、增强思想引领实效,8月7日晚,九三学社杭州市委会组织社市委委员、骨干社员、新社员及社市委机关干部等100人,共同观看由浙江演艺集团出品、浙江话剧团创排的话剧《钱塘浩歌》。九三学社浙江省委会秘书长、一级调研员过维雅以及社省委机关有关处室负责人应邀参加。

话剧以我国第一座自主设计建造的现代化大型公铁两用桥梁——钱塘江大桥“建桥-炸桥-复桥”的故事为主线,采用双时空叙事手法,生动展现了九三学社先贤、“中国现代桥梁之父”茅以升以及工程技术人员、造桥工人的家国情怀。

演出结束后,社员们深受触动,有感而发:

邵俊

九三学社拱墅区基层委第一支社社员

杭州市路桥集团股份有限公司桥隧养护事业部高级工程师

我从2003年毕业后,就从事钱塘江大桥的养护工作。有一年,大桥南侧引桥人行道伸缩缝损坏,常有自行车被绊倒,影响行人通行,我设计制作了一种伸缩装置,没想到简易又牢固,一直使用至今。近几年我们又对大桥的人行道做了防滑层喷涂,可以说走遍了大桥的角角落落。正是在养护过程中,我了解到茅以升先生与大桥的故事,了解到九三学社,并努力成为了九三学社的一员。

这次观看《钱塘浩歌》,弥补了我对大桥建设过程中的许多空白知识点,比如建桥资金的艰难筹措,施工人员由船工、码头工和渔民组成等等。与现代造桥施工过程相比,战火纷飞的年代要建造这样一座桥梁真是太艰难了。

从剧院出来,我又漏夜赶赴庆春隧道做封闭养护。钱塘江大桥通车已经88年,江底也建了多条盾构结构过江隧道,天险真的变成了通途。如今,钱塘江大桥依然屹立,它更是一种精神的象征,激励我们在面对困难时,要勇敢坚定;在追求梦想时,要勇于创新;在国家和民族需要时,要勇担使命!

章卫萍

九三学社萧山区基层委综合一支社主委、杭州市人大代表

浙江泽栋农业开发有限公司主任设计

观看话剧《钱塘浩歌》,又一次回顾钱塘江大桥的壮阔历史。茅老不仅把国外学到的先进知识带回来建设祖国,更亲自带领技术人员和桥工们修建了钱塘江大桥,开创了中国桥梁建设史上的多个“第一”。大桥不但为抗战初期抢运大量物资设备、转移民众做出了巨大贡献,还挽救了当时中国羸弱的工业生产力。

在抗日战争胜利80周年、九三学社创建80周年之际,茅老“爱国、民主、科学”的精神尤为值得传颂。九三学社市委会历时六年,深入挖掘茅老在杭事迹与资源——我们通过组织调研、撰写课题和信息等方式,向党委、政府以及人大建言,多次与相关部门沟通,在钱塘江大桥陈列馆设立思想教育基地、提升与保护茅以升旧居等方面做了不少努力,终于取得了一些成果,必将推动茅以升精神与大桥的历史价值得到进一步弘扬。

胡大成

九三学社杭州市第一人民医院基层委第一支社社员

杭州市第一人民医院城北院区放射科副主任

观演时,钱塘江大桥轰然断折的惊天巨响,与我血脉深处涌动着的家族记忆骤然共鸣。我的祖父胡懋荫曾是一名参加过抗战的空军军人,其弟亦为毕业于中央航校的战斗机飞行员。叔爷爷在抗战烽火中因飞机机械故障为国捐躯后,祖父毅然投笔从戎,加入空军,并见证了抗日战争的伟大胜利。家国情怀在危难中更显灼灼光华。茅以升先生作为九三学社的先贤,其“工程救国”的信念与担当,正是“爱国、民主、科学”精神的生动写照。在民族存亡的关头,无论是茅以升先生以智慧与心血铺就的桥基,还是我的祖辈以青春与生命在长空划过的轨迹,都是千千万万中国人共同书写的壮丽史诗。

如今,我也成为了九三学社的一员,深知精神血脉的份量——“九三”的含义,不只是对抗战胜利的纪念,更是对强国兴邦的信念。只要家国情怀的薪火在一代代人心中传承不息,中华儿女就永远能挽手并肩,最终抵达我们共同守望的壮阔未来!

丁威

九三学社拱墅区基层委第七支社社员

杭州市标准化研究院ISO/TC技术管理

《钱塘浩歌》最撼动我的,是茅以升先生所说的“造桥是爱国,炸桥也是爱国”。这抉择背后,是超越专业成就的赤诚爱国心,是国家至上、民族至上、人民至上精神的生动写照。

此前,我有幸担任社市委思想教育基地在钱塘江大桥陈列馆揭牌仪式的主持人,如今观看此剧有深深的共鸣。陈列馆是历史的见证,而《钱塘浩歌》则为这段历史注入了灵魂的温度。思想教育基地是静态的课堂,话剧是动态的史诗,两者都是传承“茅以升精神”的生动载体。

作为九三学社的新社员,身处和平建设年代,虽无需经历炸桥之痛,但在科研探索、建言献策、服务社会的道路上,应当以九三学社先贤的精神为灯塔,始终把国家需要、人民福祉作为履职的根本遵循。

华剑波

九三学社市委会委员、上城区基层委副主委兼秘书长

上城区政协办公室信息宣传科科长

《钱塘浩歌》用史诗般的叙事,将一段被硝烟尘封的历史重新擦亮。舞台上,老年茅以升的蹒跚身影与青年茅以升的意气风发形成时空对话,我仿佛看到了九三学社精神谱系的代际传承。从“九三先贤”们的一腔热血、科学报国,再到如今广大社员投身科技前沿领域的不倦探索,一代又一代胸怀丘壑万千的“九三人”秉承爱国、民主、科学的优良传统,始终坚持弘扬和践行科学家精神,为了科技进步、民族复兴,接续奋斗、砥砺前行。

《钱塘浩歌》不仅还原了一座桥的历史,更让我们看见:当个人命运与国家存亡共振时,每个普通人都能成为民族脊梁的一块基石。作为新时代九三学社社员,我们当以先贤为榜样,在科技强国征程中既要当好“架桥者”,搭建产学研协同创新的桥梁;更要当好“护桥人”,守护科学精神的纯粹性,把奋斗的印记镌刻在强国建设的新征途上。

洪俊

九三学社西湖风景名胜区支社主委

杭州西湖风景名胜区凤凰山管理处副主任

早在光绪年间,“红顶商人”胡雪岩就有意建设钱塘江大桥,并聘请外国工程技术人员勘察选址,最终因工程技术条件和费用所限未能实施。没曾想,仅仅60余年后,由中国人自主设计建造的钱塘江大桥就建成通车。以茅以升为代表的中国工程技术人员,克服重重困难,仅用两年半时间就建成大桥,在挥泪炸毁通车仅89天的大桥后,又用七年时间实现“抗战必胜,此桥必复”的誓言。这座1453米的钢铁巨龙,不仅是20世纪中国工程技术的里程碑,更承载着民族精神的觉醒与科技报国的时代烙印。

话剧将人物内心的丰富情感与中华民族的不屈精神展现得淋漓尽致。作为九三学社社员,我们得以通过此剧重温历史、致敬先辈,当以茅以升先生等先贤为楷模,不畏艰险挑战,书写当代人的创新丰碑。

顾晨骏

九三学社西湖区基层委第二支社宣传委

员中国移动杭州研发中心运营经理

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,此时观看《钱塘浩歌》更有特殊意义。话剧表现了茅以升先生等老一辈知识分子在面对国仇家恨的重要历史时刻所彰显的不屈风骨。整部剧就像是一座钱塘江大桥,连接个体、民族与国家,连接过去、现在与未来,连接那一段浴血奋战的历史,连接一代又一代不屈不挠的中华儿女。钱塘江大桥的炸毁与重生,体现的正是九三学社先贤茅以升“宁为玉碎”的气节与“百折不挠“的韧性。以话剧的形式回顾这段鲜活的历史,有感动、有震撼,更让我们在铭记中汲取力量,于传承中勇担使命。

(图片来源:浙江话剧团)