-

九三风采

今年是九三学社创建80周年暨在浙江、在杭州建立组织70周年。回望历史长河,在九三学社杭州市工业支社,有那么一群“九三人”,他们肩负使命、彰显智慧,在水利设备行业、轻工业、检测等领域默默耕耘。从社会主义建设和改革开放到推进中国式现代化的生动实践,他们心怀热忱、微光成炬,满怀报国之志却深藏功与名。其中,以李士英、徐晓立、何新初三代水利专家为代表的高级科研人员,始终扎根行业前沿接续奋斗,九三学社爱国、民主、科学的精神底色代代传承,已经深深融入了他们的血脉。

李士英(右)和徐晓立(左)在三峡工地上

第一次见到李士英,是在1999年的三峡工地。教授级高工的他,时任杭州江河机电装备公司(水利部杭州机械设计研究所)三处处长,正在三峡招待所里指导徐晓立用软件计算大型混凝土工厂钢结构设备的强度。这座矗立在三峡大坝工地上的大型钢结构工厂,顶着几千吨材料,每天都要源源不断地生产、输送大坝建设所需的混凝土(一年就要数百万方)。当时我国是首次建设如此大规模的工程,大型设备都从国外进口,一辆运输车的轮胎就有3米多高,场面非常壮观。因此,工厂本身的牢固程度是重中之重,不能出一点差错。

三峡大坝建设初期,我国特别缺乏专业技术人员,聘请了各行各业的外国专家来到三峡工地上,李士英和徐晓立两位本土专家在众多外国人当中尤为显眼。作为第一批三峡建设者,他俩每天吃、住、工作都在招待所的一个房间里,且条件非常简陋。两人共用一台电脑,硬是用两个月的时间,把这座占地几万平方米的庞大工厂的大型钢结构承重情况计算出来,并用一目了然的图表呈现分析结果,这就好像用X光把钢结构的承重能力扫描了一遍。看了他们给出的精准分析,三峡总公司(现中国长江三峡集团)领导的心里就有底了。这份来之不易的成果,对于保障三峡大坝建设工地安全施工起到了至关重要的作用。

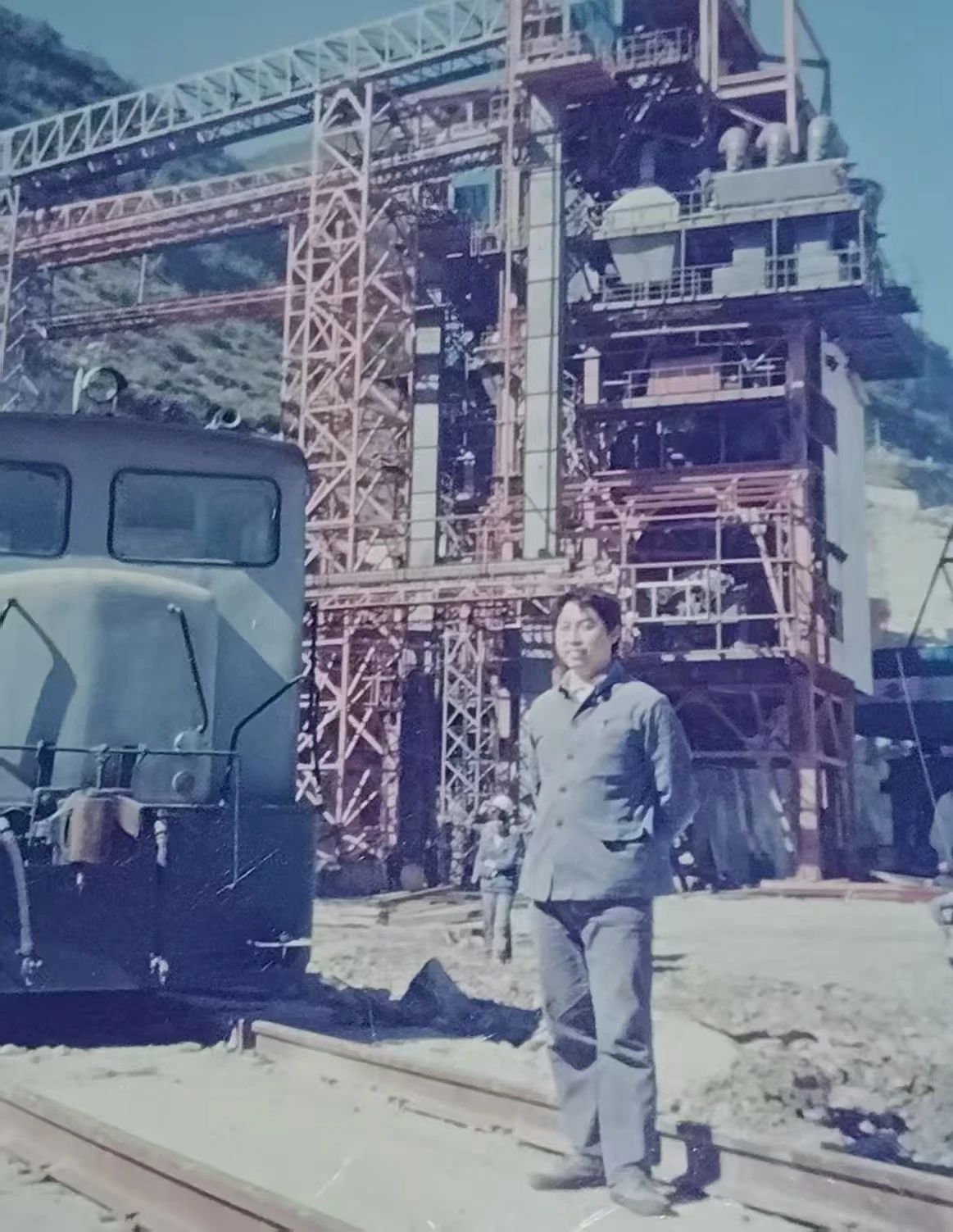

李士英在贵州东风水电站工地上

李士英为人低调、生活简朴,经常拎着一个布袋就去上班,从外表上,不太能看出他是一位毕业于清华大学且从事科研工作多年的资深专家。他也不擅长言谈,但只要一触及自己的专业,就会口若悬河、滔滔不绝。他曾两次荣获由水利部颁发的国家级科学技术进步奖一等奖,1998年获评教授级高级工程师,当年能评上这个正高级职称的工程师可谓是凤毛麟角。

李士英工作很忙,但只要不出差,就一定会抽出时间参加支社的组织生活会。后来退休了,他又热心地担任了支社的副主委和老年工作联络员。虽然年事已高,但他每年都会登门看望本支社的老同志,有一次暑期高温慰问,他不顾大家的劝说,硬是顶着41度的高温去看望了住在养老院的老社员刘继斌,还说这是他的职责所在。而他自己看病住院却从不告知支社,大家问起,他总说“过去了,没事了”。

李士英的高尚品格和对科学的执着追求无不彰显了“九三精神”,也让九三学社这个组织对徐晓立产生了深深的吸引力。在李士英的介绍下,徐晓立加入了九三学社,自此踏上了传承与践行“九三精神”的道路。

徐晓立在西藏加查水电站

随着国家水利事业的蓬勃发展,大型项目一个接着一个。在李士英的支持下,踌躇满志的徐晓立迎来了大展宏图的舞台,他主持设计了广西龙滩水电站(国家“西部大开发”和“西电东送”战略的标志性工程)、白鹤滩水电站(实施“西电东送”的国家重大工程,被誉为世界技术难度之巅、仅次于三峡电站的世界第二大水电站)、糯扎渡水电站(拥有亚洲同类型第一、世界第三高坝)、拉西瓦水电站(黄河流域大坝最高、装机容量最大、发电量最多的水电站)等大型水利机械工程。2007年,徐晓立参与的项目荣获国家级的大禹水利科学技术奖一等奖。

凭借出色的成绩,徐晓立也评上了教授级高级工程师,还担任了杭州江河机电装备公司(水利部杭州机械设计研究所)三处副总工程师。虽然已经取得了如此丰硕的成果,徐晓立依然选择继续深耕专业领域,用实干浇筑创新根基。他主持编制了与大型工程有关的各类GB/T国家标准,还与刚走出浙江大学校园、满脸青涩的何新初一起,踏遍了长江、黄河沿线的每一处水利工地,从西藏雪域高原到四川盆地,从新疆戈壁到甘肃大漠,再从青海湖畔到贵州山区,甚至远至东南亚和非洲埃塞俄比亚等地,都有他们奔波的身影。

共同的信念带来志同道合的默契,在徐晓立的引荐下,何新初也成为了九三学社的一员。

何新初在埃塞俄比亚水电站工地上

如今,何新初也已成长为水利行业的专家,在国内核心学术期刊发表高水平论文15篇,获得国家发明专利授权5项,在产业智能化和技术升级上另辟蹊径。他用工业控制计算机进行大数据的采集,通过分析和计算,达到精准自动的控制——工地上只听到设备轰隆隆响,却不见一个人,只有控制室操作员在监测,这就是何新初的科研成果。

时代车轮滚滚向前,前辈传递的科学火炬熠熠生辉。虽然每一代的坚持,都只是星星点点,但每一代的超越,终将汇成星辰大海。工业支社云集了各类工业技术人才,“坚守初心,追随九三”是老中青三代“九三人”共同的心声。让匠心在传承中锻造成钢,铸就科技强国的坚实基石;让信念与科技星火交辉,照亮民族复兴的壮丽征程。

(徐虹)