-

九三风采

穿越历史的硝烟,透过岁月的风雨,在中国人民解放军由小到大、由弱到强,一路百折不挠、不断从胜利走向胜利的艰辛历程中,也不时闪耀着九三学社社员的身影。今天,我们一起来回顾他们的故事……

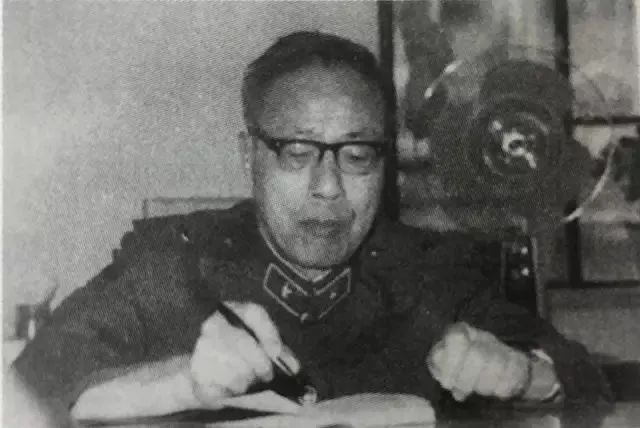

程开甲

实地看了 心里才踏实

程开甲1953年加入九三学社,是原国防科工委科技委正军职常任委员,中国核试验科学技术创建者和领路人,“两弹一星”元勋,为中国核武器事业和国防高新技术发展做出了卓越贡献。

60多年前,为了打破大国核讹诈,程开甲听从祖国召唤,二话没说毅然来到罗布泊这片死亡之海,住帐篷、喝苦水、战风沙、无怨无悔。原子弹研制初期,程开甲被任命为核武器研究所副所长,分管材料状态方程的理论研究和爆轰物理研究。他第一个采用合理的TFD模型估算出原子弹爆炸时弹心的压力和温度,为原子弹的总体力学计算提供了依据。

从1963年第一次踏入号称“死亡之海”的罗布泊,程开甲在茫茫戈壁工作生活了20多年。在我国第一颗原子弹、氢弹、两弹结合以及首次地面空投、地下平洞和竖井试验在内的30多次实验中,他爬进测试廊道、测试间,甚至最危险的爆心,始终亲临一线指导技术工作。“不入虎穴、焉得虎子。只有到实地看了,我心里才踏实”。程开甲的话语传递的是献身科学、追求真理的精神力量。为了国防事业,程开甲隐姓埋名近40年,直到1999年9月18日被授予“两弹一星”功勋奖章,才从幕后走向台前。

步入耄耋,程开甲不顾年迈,仍在材料理论、高功率微波继续开拓研究领域。“我们艰苦奋斗的传统更重要的是刻苦学习、顽强攻关、勇攀高峰的拼搏精神,是新观点新思想的提出和实现,是不断开拓创新的进取精神”。他对艰苦奋斗的诠释,在新的历史时期,在实施创新驱动发展战略过程中,仍然具有极其重要的现实意义。

在科研成果和荣誉面前,程开甲从不以学术权威自居,始终强调集体智慧的结晶,努力为年轻人成长成材创造条件。他说:“我只是代表,功劳是大家的。我们的核试验,是研究所、基地所有参加者、有名的无名的英雄在弯弯曲曲的道路上一步一个脚印去完成的”。程开甲淡泊名利、提携后学的崇高品格,赢得了广大科技工作者的尊敬和爱戴。2013年,95岁高龄的程开甲获国家最高科学技术奖。

陈芳允

竭诚为国兴 努力不为私

陈芳允1951年加入九三学社,1976年参加中国人民解放军。他是无线电电子学家,空间系统学家,中国卫星测量、控制技术的奠基人之一,“两弹一星”元勋。

上世纪60年代中期,美国军方GPS(全球定位系统)开始投入使用,并长期占据垄断地位。在提供定位、测速和时间标准的同时,美国军方可以通过降低对方导航精度、变换编码、进行区域性管理等方式限制国内外用户对GPS的使用。为了打破受制于人的局面,上世纪80年代,陈芳允开始致力于研制中国自己的“GPS”。早年从事雷达工作时,他就注意到定位导航问题的重要性。他详细研究了美国全球定位导航系统,认为GPS对于军事应用虽有一定优点,但用作全球、全时间工作,需要18颗以上卫星,极不经济。1983年,陈芳允等科学家提出,利用两颗同步定点卫星进行定位导航的设想,只用两颗卫星即可完成基本定位功能,这是根据中国自己的需求和当时经济实力确定的。该系统后来被称为“双星定位系统”。1989年,利用我国自己的两颗通信卫星进行演示试验,获得十分满意的结果。陈芳允作为总体负责人,还承担了我国第一颗人造地球卫星跟踪、测量和控制任务,并填补我国核弹试验中一项重要测量仪器空白。

2000年10月,两颗北斗导航实验卫星的成功发射,标志着中国继美国、前苏联之后,中国成为世界上第三个拥有卫星导航系统的国家。遗憾的是,在此6个月之前,北斗系统理论奠基人陈芳允因病去世,最终没能看到自己的理论成为现实。

“人生路必曲,仍须立我志。竭诚为国兴,努力不为私。”“四十京兆一技人,求新服务不爱名,一称专家已过誉,惭愧国人赶超心!”这是陈芳允做的两首诗,也是他人格风范的真实写照。

王淦昌

以身许国 核弹先驱

1952年夏王淦昌(右)与吴恒兴

1950年10月,王淦昌加入九三学社。1952年,美国帝国主义在朝鲜战场使用了一种炮弹,威力很大,志愿军方面怀疑是原子炮,上级命令中科院派人到朝鲜战场实地考察。中国科学院党组副书记丁瓒征询时任中科院近代物理研究所副所长王淦昌的意见。“好,我去!”王淦昌没有丝毫犹豫。能够到朝鲜战场为抗美援朝作一点贡献,王淦昌感到很兴奋,同时也觉得有些担心,毕竟第一次上战场,还承担着一项艰巨任务。由于任务密级高,在做好各种准备后,他只能对家人说,出趟差。出发日期、路线及同行人也要保密,王淦昌与北京日坛医院教授吴桓兴先走,近代物理所研究实习员林传骝和通讯兵部小常同志随后跟上。

到了丹东,到处可见战争物资,战争气氛很浓。王淦昌与吴桓兴换上志愿军军装,感到非常兴奋。吴桓兴问,照张相如何?“好!”于是,有了这张穿军装的照片。当天晚上,他们乘火车跨过鸭绿江,到了朝鲜新义州。在朝鲜战场工作4个月后,王淦昌回到北京。由于任务完成出色,他荣获中国人民政治协商会议全国委员会颁发的抗美援朝纪念章。

上世纪60年代,王淦昌任核武器研究院研究员,不久又被任命为副院长。从此,王淦昌改名王京,隐姓埋名17年,为我国第一颗原子弹、第一颗氢弹研制以及地下核试验做出了重大贡献。1986年,王淦昌与陈芳允、王大珩、杨家墀等4位科学家上书中共中央,对跟踪世界战略性高技术发展提出建议并被采纳,即著名的863计划。1999年,王淦昌被追授“两弹一星功勋奖章”。

时任国务委员张劲夫为庆贺王淦昌80寿辰题字:“无私奉献,以身许国,核弹先驱,后人楷模”。这16个字彰显了王淦昌强烈的责任担当与浓重的家国情怀。

吴阶平

国之良医

北京市抗美援朝志愿军手术第二队离京时,中央卫生部贺诚副部长、市卫生局张文奇局长等前往车站送行。图为贺诚同志与志愿手术队队长吴阶平握手。

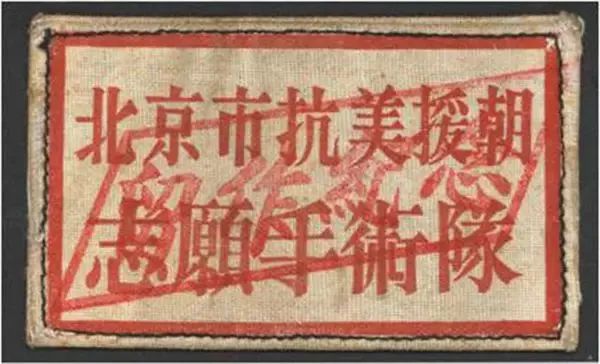

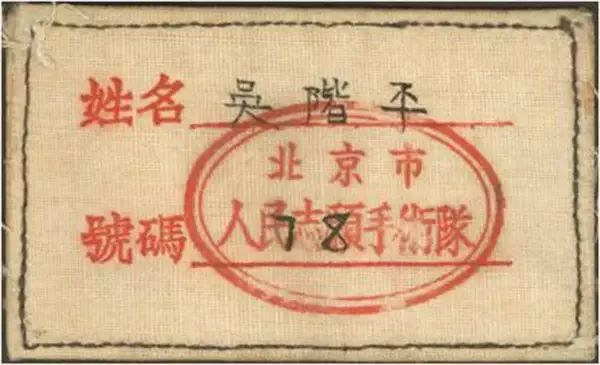

吴阶平保存的抗美援朝志愿手术队臂章(上为正面,下为背面)

1950年10月,伴随着“雄赳赳气昂昂跨过鸭绿江”的嘹亮歌声,中国人民志愿军开赴朝鲜前线,拉开了抗美援朝战争的序幕。与此同时,国内也展开了一场波澜壮阔的抗美援朝、保家卫国的群众运动,吴阶平感到自己“被深深教育、感动了”。1951年2月,吴阶平报名参加第二批北京市抗美援朝志愿军手术队。第二批志愿军手术队主要由北京医学院、协和医院、北京市市立三院医护人员组成,吴阶平担任队长。

3月的北京春寒料峭,能容纳1200余人的长安大戏院却春意盎然、座无虚席。首都各界人士和志愿军手术队队员的家属在这里欢送北京市抗美援朝志愿军手术队。北京市领导作了简单发言后,顾问吴英恺和队长吴阶平分别上台发言,吴阶平穿上军装,戴上棉帽,式样和解放军的十分相似,只是没有领章和帽徽。

抵达长春后,吴阶平带一部分医生来到条件较差的34队,把老学长和部分医生留在条件较好驻扎在长春市立医院的36队。在这里,吴阶平第一次和农民出身的志愿军战士一起生活、工作。在他的带领下,全队工作出色,收治的几批危重伤员无一死亡。为此,吴阶平荣立大功。

1952年,吴阶平郑重向中共党组织递交入党申请书,党委给他的答复是:“你的社会关系很复杂,有亲戚现居美国,一时难以调查,还是先参加民主党派吧。”想到九三学社是一个进步的知识分子组成的民主党派,自己还比较合适,1952年,吴阶平加入九三学社。

吴阶平长期负责中共中央领导人医疗保健工作,为保障党和国家领导人健康作出重要贡献,并先后11次为5位外国元首进行治疗,为增进我国与有关国家的友谊发挥了重要作用。作为九三学社的杰出领导人,吴阶平带领广大九三学社社员,继承和发扬与中国共产党亲密合作的优良传统,积极履行参政议政、民主监督职能,为统一战线和多党合作事业发展殚精竭虑、鞠躬尽瘁。

方亮

坚决打垮敌人的细菌战

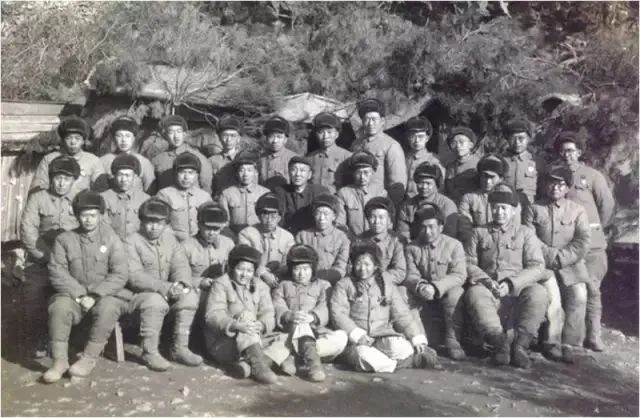

1952年志愿军反细菌战检验队合影(处理)(方亮:三排右4,方亮夫人胡善珠:一排中)

1952年初,美军在朝鲜战场上实施细菌战,用军机连续在朝鲜人民军、中国人民志愿军阵地和后方上空,大量播撒负荷细菌的各种昆虫。2月29日至3月5日,美军机68批、448架次侵入东北领空,在抚顺、新民、安东、宽甸、临江等地播撒大量负荷细菌的昆虫,并对临江、长甸河口地区进行轰炸扫射。3月,方亮以细菌学专家身份参加“美帝国主义细菌战罪行调查团”,担任由70多人组成的抗美援朝反细菌战检验队副队长,赴朝鲜前线及我国东北开展调查工作。后查明,美军撒下的昆虫中带有鼠疫杆菌、霍乱细菌、伤寒杆菌、痢疾杆菌、脑膜炎双球菌、脑炎滤过性病毒共10多种。他们的调查工作,向国际社会揭露了美军公然违反《日内瓦公约》,灭绝人性的无耻行为。

当年8月,方亮在反细菌战最前线致信九三学社中央主席许德珩:“我在前方遇见了直接或间接参加反细菌战工作的3位社员同志,记者孙承佩和专家严仁英、吴在东,会谈之下,感到兴奋愉快”,“我在这里和同我一道工作的专家们都抱着这样的精神,要坚决地打垮敌人的细菌战之后才回国”。9月初,方亮从朝鲜回国,荣获中朝两国颁发勋章。

1946年秋,方亮参加以九三学社活动为主的人民民主运动,1948年3月加入九三学社,是解放战争时期《抗议轰炸开封》、《北平文化界民主人士拥护毛泽东八项主张》等宣言的联署教授之一,建国后历任九三学社第一、二届中央理事会理事、副秘书长、组织部副部长、参议委员会副主任、九三学社中央顾问。方亮以科技、医卫界为重点,介绍一大批北京大学、清华大学及中国科学院知名人士加入九三学社,为九三学社在建国初实现组织大发展做出了杰出贡献。

这是一个个闪光的名字……

他们曾经是八一军旗下的一员!

他们为国防和人民军队现代化建设建立了不朽功勋!

他们是九三学社的骄傲与自豪!

(来源:九三学社之声 作者:刘华 )