-

九三风采

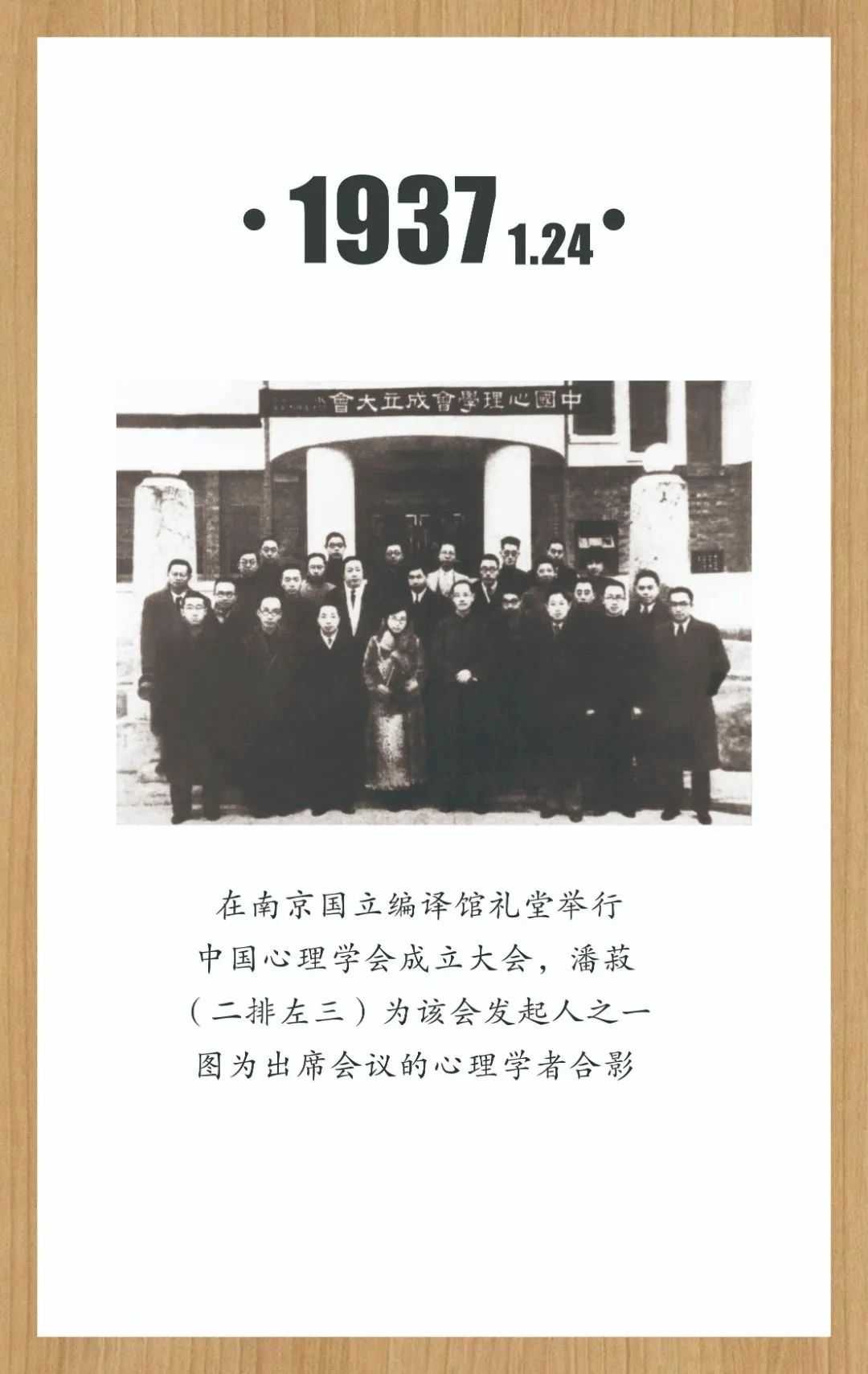

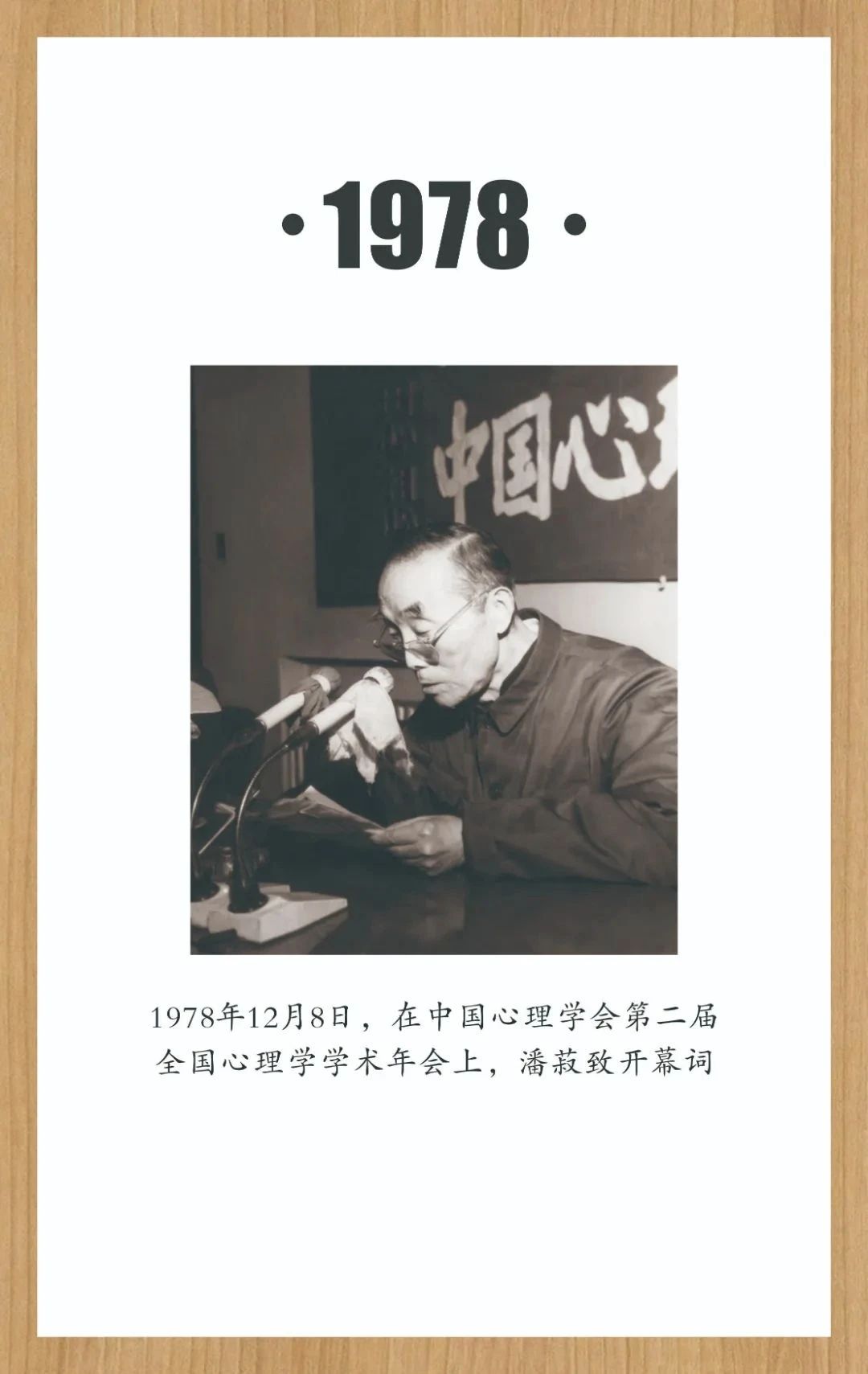

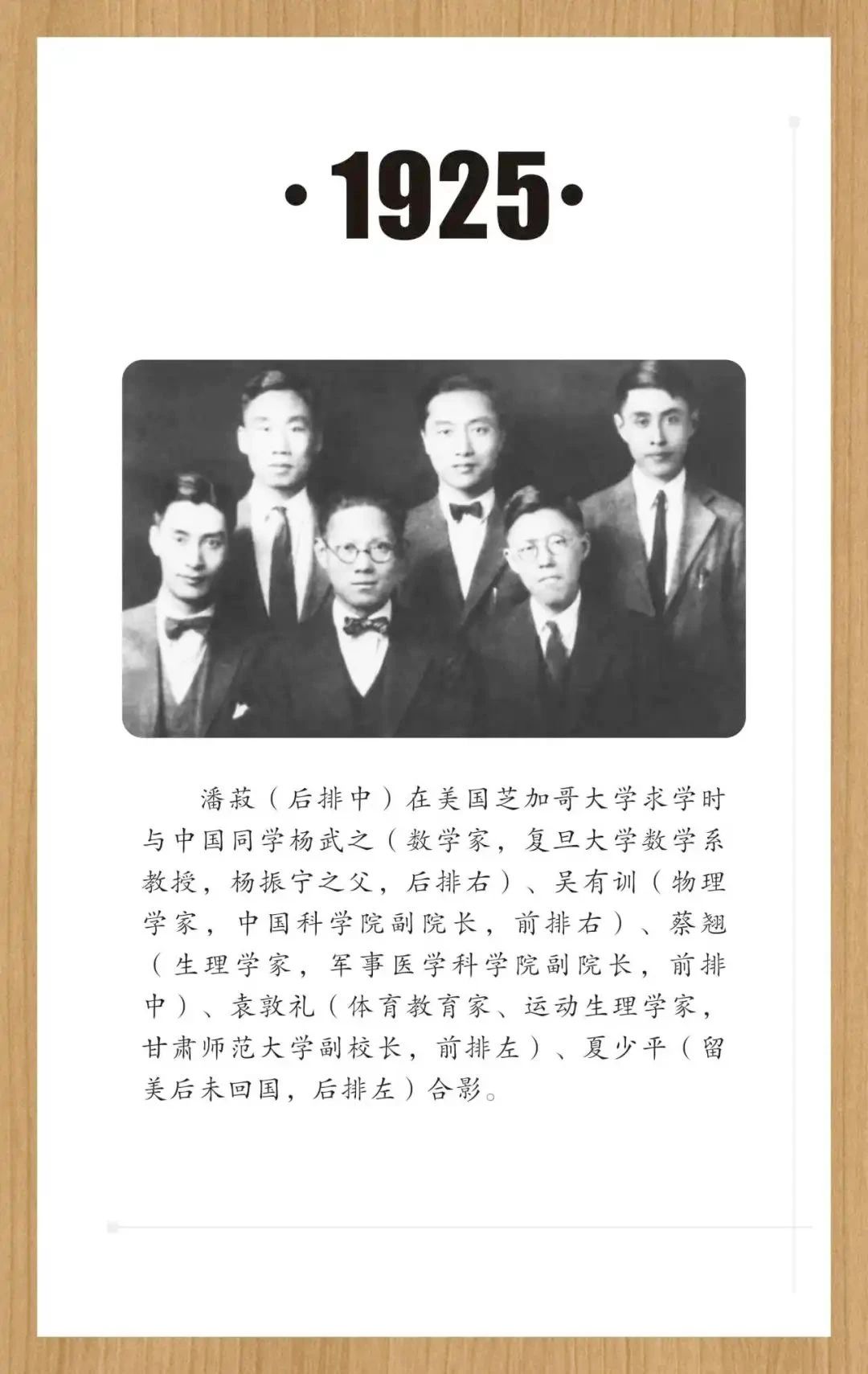

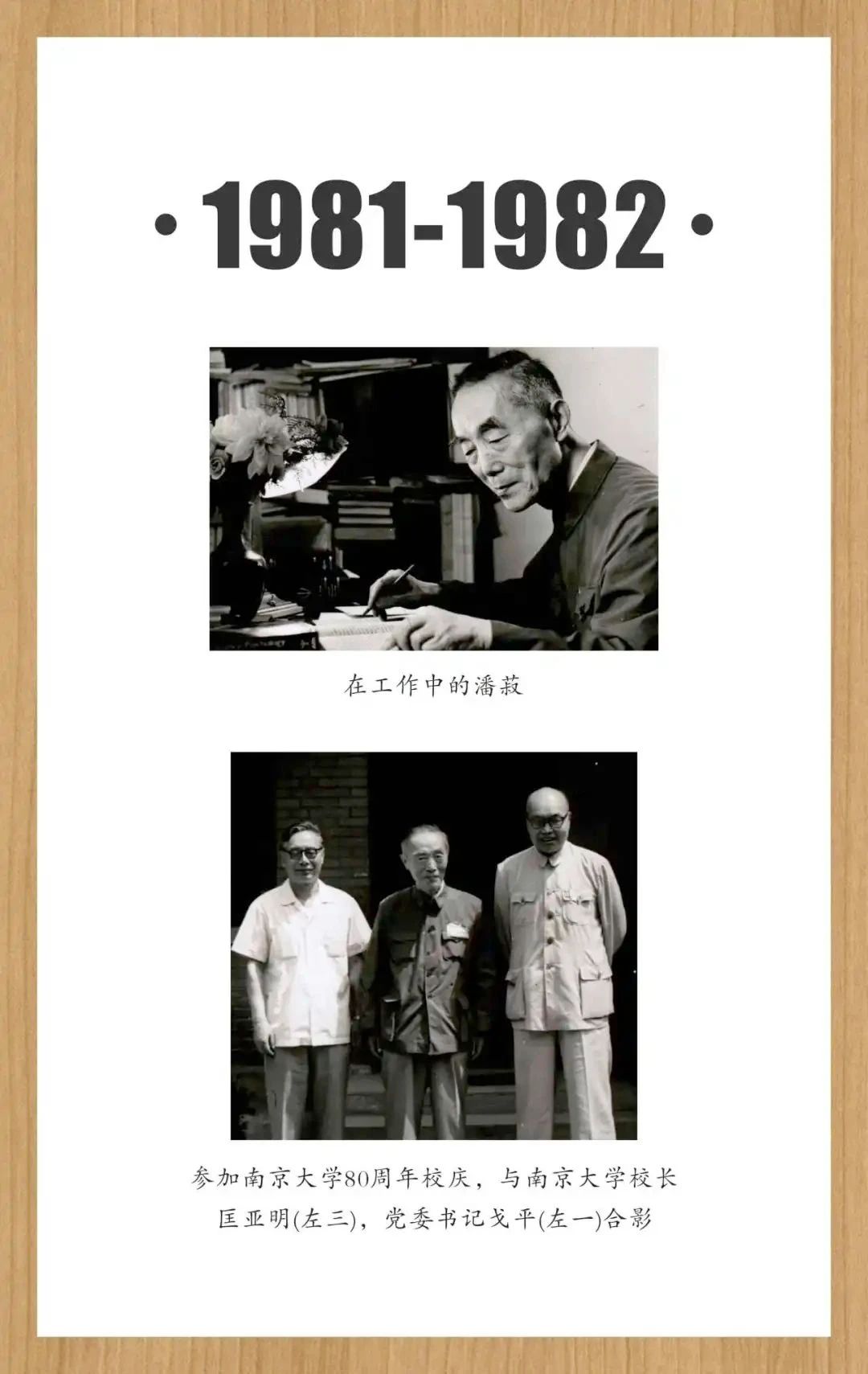

潘菽(1897—1988),出生于江苏宜兴。早年就学于北京大学哲学系。1923年获印第安那大学硕士学位,1926年获芝加哥大学哲学博士学位。1927年回国后任第四中山大学(后改称中央大学)理学院心理系副教授、教授、系主任。新中国成立后,于1949—1956年先后任南京大学(院校调整前的中央大学)教务长、校务委员会主席、第一任校长,并兼心理系主任。1955年被聘为首批中国科学院生物学部委员。同年中国心理学会恢复后连续当选为理事长。1984年被推选为名誉理事长。1956年中国科学院心理研究室与南京大学心理系合并正式成立心理研究所后,一直任所长,1983年改任名誉所长。曾任《心理学报》主编,《中国大百科全书》总编辑委员会委员,《心理学》卷编委会主任。

科学成就

新三界学说

潘菽早年较注重心理学的实验研究,后来转而主要致力于心理学基本理论的研究,提出许多独特的理论见解和发展我国心理学的正确主张。他对传统心理学持扬弃态度,锐意改革;主张中国心理学必须走自己的道路,要在辨证唯物论的指导下,密切结合中国的实际,建立具有中国特色、能更好地为社会主义事业服务的理论体系;他认为心理学是兼有自然科学和社会科学性质,具有二重性的中间科学或边缘科学;提出生活、实践的观点是心理学首要和基本的观点;他对传统的心理活动知、情、意“三分法”提出了质疑,把心理活动分为认识活动和意向活动两个基本范畴,即“二分法”;认为意识与心理不是等同的概念,“意识就是综合的认识”;提出并阐明了对心身关系问题的唯物一元论观点,认为身体是心理的主体,心理是身体的作用,人体,尤其是人脑有生理的和心理的两种机能;就人在自然界中的位置问题提出了“新三界说”,即把整个世界分为无生物界、生物界和人界,使人自成一界,而为“万物之灵”。他的心理学观点及发展心理学的主张对中国心理学的发展有深刻的影响。

“潘菽心理学派”

潘菽在担任南京大学校长和中国心理学研究所所长的30多年中,以其卓越的学术成就而蜚声海内外。

关于心理学这门学科的科学性的问题,国内外一直没有明确的定论,有人认为心理学是一门社会科学,有人认为心理学是一门自然科学。而潘菽则对这两种观点都不同意。他认为,心理学具有社会科学和自然科学的双重性质,是一门跨于两大科学之间的一门独立的基础科学。通过长时间的实践,潘先生的这一著名观点已被国内学术界所普遍接受,也得到了中国社会科学院的承认。对于中国心理学的研究方法,潘菽认为,生活和实践的观点,是心理学方法论的一个原则观点,而在实验室中进行研究,局限性很大,应该改变这种状况。他还认为,自我观察法和旧心理学中的内省法有原则的区别,而前者是研究心理学特有的基本方法。

《心理学简札》被中国心理学界看成是“传世之作”。多年来,潘菽在工作中,在住院期间,在一切闲暇,甚至在“文革”时期的“牛棚”中,也笔耕不辍,共记录了几百条关于心理学研究的心得体会。他为它取名为《心理学简札》。但在“文革”中,心理学所的牌子被一劈两半,研究室也被撤销,潘菽见状,心里十分难过。更使他痛心的是,多年的心血《心理学简札》,也被付之一炬,但他心不死,志不移,仍在继续着自己心爱的心理学事业。他抓紧一切时间,又写起来。写到1976年,他又写成了500多条,分成了20卷,总数竟达到50万字。终于在1984年,由人民教育出版社出版了这部被视为潘菽心理学研究思想的代表作,书名仍称为《心理学简札》。这部心理学著作,国内心理学界同仁称作是一部“心理学简要百科全书式的书”,是“以马克思主义为指导,改造旧心理学,建立具有中国特色的心理学体系的重大尝试,是促进我国心理学实现现代化的战略性思考”。

潘菽自1927年发表了第一篇文章《心理学的过去与将来》,到80年代,共发表250多篇文章,论著十多部。其中60多篇文章进行整理后,由江苏教育出版社出版,书名为《潘菽心理学文选》。

我国心理学界之所以能有今天的成就,与潘菽先生的杰出贡献是紧密相连的,这是有口皆碑的。潘菽先生逝世后,我国心理学界成立了“中国潘菽心理学思想研究会”。中国也产生了“潘菽心理学派”。从此,潘菽的心理学思想跨出了国界。

政治贡献

追求进步 向往光明

潘菽的学术造诣精深,政治上也始终追求进步,向往光明。

早在五四运动时,潘菽就以满腔爱国热忱,成为活动的积极分子。5月4日那天,他手执小旗,参加了北平市声势浩大的示威游行,并站在队伍的前列,亲手放火焚烧了北洋军阀交通总长曹汝霖(签订“二十一条”时为外交次长)的住宅赵家楼。之后,北平市有32名青年被捕,潘菽是其中之一。这场运动,使潘菽更加看清了帝国主义列强侵吞中国的危险和军阀的卖国无能。他又一次感到:天下兴亡,匹夫有责。在65年后的1984年5月4日,五四运动的领袖许德珩亲笔写了一首诗送给潘菽。诗曰:“为雪心头恨,而今作楚囚。被拘三十二,无一怕杀头。痛殴卖国贼,火烧赵家楼。锄奸不怕死,志在灭寇仇。”

抗战前夕,中央大学心理学系一位同学因组织学生抗日进步团体而被当局逮捕。在国民党的高压下,偌大一个中央大学,居然就没有一个人敢出来伸张正义。潘菽实在看不下去了。“这是中大的耻辱”,潘菽义愤填膺,全然不顾一切后果,跑到南京警备司令部交涉,执意要以教授身份保释那位同学出狱。当局怕把事情闹大,只好放人。这位同学出狱后,以罗家伦为首的学校行政当局又予以刁难,不允许参加毕业考试。潘菽再次据理力争,驳斥了一部分人的无理主张,终于使这位同学得以补考毕业。

发起创建九三学社

抗战后期,为促进抗日事业,1944年冬,潘菽联合了一批进步教授,如梁希、黄国障等人,在重庆发起组织了主要由科技文化界进步人士参加的团体“民主与科学座谈会”,在大后方提出了“民主团结,抗战到底”的主张。1945年9月3日日本投降后,为纪念这一具有历史意义的日子,座谈会又改名为“九三学社”。潘菽是九三学社的发起人、创始人,并当选为中央理事。以后,他一直担任九三学社中央副主席,直到去世。在重庆期间,潘菽教授经常出入八路军办事处和《新华日报》社,参加由周恩来和董必武等中共领导人组织的座谈会,加深了对共产党的了解。

支持中共,巧妙斗争

1946年,中央大学迁回了南京。其时,内战已经爆发。潘菽的思想也更加成熟了。他以各种形式支持地下党领导的进步学生们的斗争。中大党支部的成立大会,就是在潘菽家里召开的。此后,支部把潘菽看作是最可靠的朋友,活动常在他家举行。中大的一批进步书籍,就保存在他家。开会时,潘夫人常常担任望风的任务。1948年,潘菽曾在一家报刊上用隐晦的笔调写道:“今天的阴云密布,风狂雨骤,未必就不是明天天朗气清的前奏”;“冬天已经到了冰封雪融的时候,春天的到来也不会太久了”。

国民党在解放军的强大攻势下,士气十分低落。为了给残兵败将打气,国民党政工局长邓文仪乞灵于心理学了。他要求心理学家们成立“官兵心理委员会”,为这批败兵鼓舞士气。潘菽对邓文仪说:“我是外行,根本就不懂这一套”。他也不为当局的“国防心理专辑”写文章,坚决拒绝了国民党的一切“邀请”。

南京解放前夕,潘菽与进步教授一道,坚决抵制了国民党当局将中央大学迁往台湾的图谋。由于潘菽的进步倾向,国民党把他列入了黑名单。后在中共地下党的安排下,将潘菽和梁希、涂长望三教授经香港秘密接到北京。

新中国成立后,潘菽先后担任了多届的全国人大代表、全国政协委员,江苏省政协副主席等重要职务。

轶事选编

鼎鼎大名的潘家五兄弟

潘菽出身在江苏宜兴陆平村的一个书香门第家庭。共有兄弟五人,姐妹四人。他排行老三。五兄弟皆聪明好学,事业有成。长兄潘梓年是著名的革命家,也是我党著名的哲学家和教育家。潘菽的一生,受长兄的影响最大,他成长的每一步都与潘梓年是分不开的。三弟潘企之,是位三十年代入党的老党员,后成为著名的经济学教授。四弟潘美年,清华大学物理系毕业,共产党员,在抗战初期的1938年从武汉撤往重庆时,遭日机轰炸不幸遇难身亡。五弟潘卜年是一名共青团员,在抗战前曾跟着长兄参加革命活动,抗战初期奔赴延安途中,被国民党军阀胡宗南部扣押,在狱中折磨成疾。抗战中被释放出狱,不久即病故。我党著名的无产阶级革命家潘汉年,是潘菽的堂弟。

潘菽从小养成的敦厚朴实、淡泊恬静的性格,以及富有进取心的学习态度,正是受到了家庭父辈的熏陶和兄弟们的影响。潘菽的革命精神,则主要来自于兄弟们的思想和言行。

胡适与潘菽

潘菽六岁时就在父亲开设的私塾里读四书五经,作古诗词。因学习认真,肯吃苦,所以成绩优良。几年后,即以优异的成绩考入了常州省立第五中学。在校期间,年年都是品学兼优的好学生,每学期的成绩都稳居甲等前两名。

1917年,潘菽考取了我国著名的高等学府北京大学哲学系。在北大,潘菽再次显示了自己的聪明才智,加上他的刻苦,成绩一直是极棒的。曾有一件事在北大引起了不小的轰动。中国哲学史这门课,由著名教授胡适主讲。课即将结束时,胡先生要每位同学写一篇关于“惠施和公孙龙”的文章。潘菽凭着扎实的古文功底和渊博的知识,淋漓尽致地发挥了一番。结果,对学生最严、最挑剔的胡适先生看了极为欣赏,给这篇文章打了北大文科有史以来的最高分“甲上”。潘菽不仅主课成绩优秀,而且涉猎广泛,他对我国的古典文学作品如唐宋传奇、明清小说,以及各个朝代的诗词,古典绘画,无所不能。由于潘菽品学兼优,在毕业前,北大校长蔡元培特地为他赋诗一首并亲自书写了条幅送给潘菽,以为勉励。这在北大的历史上是不多见的。

淡泊正直的“潘老夫子”

潘菽的人品是出众的。他是我国心理学界的泰斗,学术界的著名人士,杰出的社会活动家。但他却没有一点“大人物”的架子。他对待学生,总是循循善诱,和蔼可亲。同学们刚接触他时,见他上课严肃,有板有眼,慢条斯理,背地里称他为“潘老夫子”。不了解他的人,还以为他真的迂腐不开化哩。但你只要同他一接触,你立即就会发现,事实正好相反。他不但开明,进步,而且十分可亲。久而久之,同学们都很乐意向他请教,找他谈心,有困难找他帮忙。

一次,一位同学结婚,想找一位名教授做证婚人。同学们要他去找潘先生,可他就是不敢去。潘菽知道后,主动找到这位同学要为他做证婚人。这位同学欣喜若狂,真不知怎么感谢潘先生。几十年后,这位同学还清楚地记得潘教授为自己证婚的情景。

潘菽对事业的追求是不懈的,而对生活,对名利,则是十分淡泊的。他一生不吸烟,不饮酒,饮食也很随便,无任何不良嗜好,衣着也极朴素。在担任南京大学校长期间和在北京工作时,经常是一身中山装,脚蹬一双布鞋。他的卧室兼作书房,用的桌椅,都是祖辈留下来的旧家具,椅子的四条腿还用铁丝捆绑着。

桃李不言,下自成蹊

由于潘菽身教重于言教,在师生中享有崇高的威望。1980年,潘菽因参加一个学术会议,从北京又回到了阔别多年的南京。此行,他去看望了许多老朋友,老同事。但他没有忘记去看望一位老工人,这位老工人曾给他当过炊事员。一天,他来到这位老工人家中,详细询问了他的生活状况,当得知他生活比较困难后,特别留下了一些钱给他补贴家用。临走时,还再三请老工人到北京游玩。几年后,老工人真的到了北京。潘老夫妇十分热情地接待了他们一家。在遍玩京城之后,硬是留在家中住了好一些日子。

一位同学说:“潘先生对我们的教育,不仅仅是在课堂上。而在生活中,在人与人的交往中……我真说不出潘先生是怎样在教育我的,但我又觉得潘先生时时刻刻在教育着我。”

(转自重庆九三)