沈宇翀,九三学社杭州市社会科学支社社员,毕业于中国美术学院,现为杭州画院专职画师,中国美术家协会会员,“新峰计划”浙江省造型艺术青年人才,浙江省山水画研究会副秘书长,杭州市青年文艺人才,杭州市美术家协会理事。

大家好,我是九三学社杭州市社科支社的沈宇翀。欢迎收听本期九三E讲堂。本期的主题是:《千里江山图》的身世之谜。

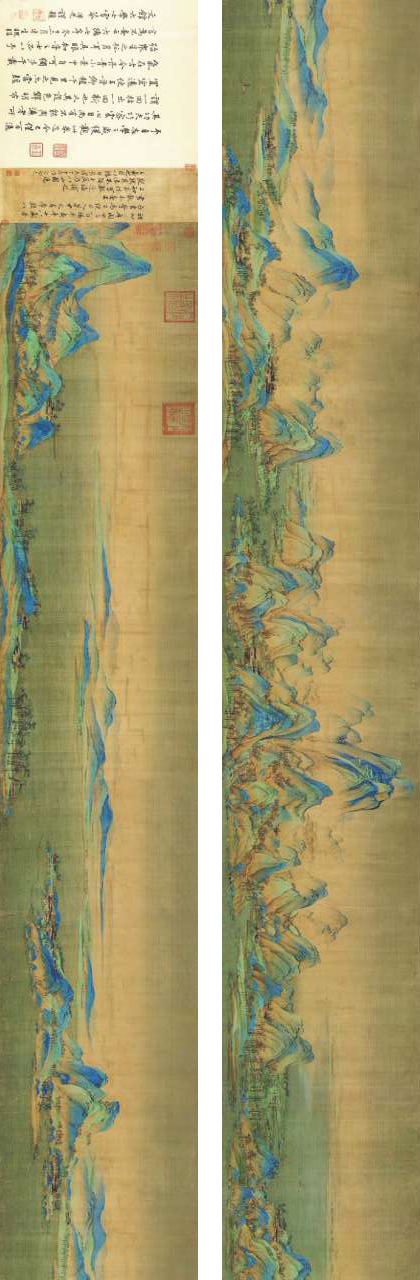

《千里江山图》是中国山水画的巅峰之作。这幅创作于北宋政和三年(公元1113年)的巨制展现出北宋时期山水画的高超技艺与审美追求。画卷以整幅绢本绘制而成,其高51.5厘米,横长1191.5厘米。尽管本幅并无作者款印,但画卷之上却有着诸多历史名人的痕迹。清乾隆的题诗、北宋蔡京的题跋以及元代李溥光的题跋,全卷共钤鉴藏印三十余方,见证了其在历史长河中的传承与流转,现藏于北京故宫博物院,成为镇馆之宝。

《千里江山图》的神秘之处引发了后人无尽的遐想。画面上缺失落款姓名、创作年月等基本信息,且在宋以后至清代的五六百年间,竟无任何文字记录,宛如一颗隐匿于历史尘埃中的明珠。幸有北宋蔡京题跋,才为我们揭开了其创作背后的部分面纱。题跋中写道:“政和三年闰四月一日赐。希孟年十八岁,昔在画学为生徒,召入禁中文书库,数以画献,未甚工。上知其性可教,遂诲谕之,亲授其法,不逾半岁,乃以此图进。上嘉之,因以赐臣京,谓天下士在作之而已。”从这些文字中可知,王希孟曾为画学中的生徒,被召入禁中文书库后,凭借自身天赋与努力,获得宋徽宗的赏识与亲授画法。在短短半岁之内,便以《千里江山图》进献,徽宗将其赐予蔡京,并留下“天下士在作之而已”的感慨。但蔡京的题跋中只提到了“希孟”,并没有明确他的姓氏,那“王希孟”的姓氏又是如何确定的呢?清代收藏家宋荦的诗及自注,为我们补充了关于王希孟姓氏及英年早逝的信息。诗云:“宣和供奉王希孟,天子亲传笔法精。进得一图身便死,空教肠断太师京。”现存的文献资料中,这首诗最早出现“王希孟”的姓氏,由此明确了此画作者的全名。后宋荦又自注云:“希孟天资高妙,得徽宗秘传,经年设色山水一卷进御。未几死,年二十余。”由此推断王希孟年仅二十余岁便离世,关于死因有不同的讨论,但都缺乏确凿的证据支持。一些学者认为,王希孟因绘制此图,耗费了大量心血,健康状况因此恶化。另一种说法则指出,因进谏并创作《千里饿殍图》,以揭示当朝社会的阴暗面,因此触怒了徽宗,致使王希孟被赐死,年仅二十余岁,其命运令人扼腕叹息,也为这幅画增添了一抹悲壮的色彩。

另外也有学者推测此图很可能由蔡京提议王希孟绘制并进献给宋徽宗,这一行为背后蕴含着深刻的政治意义。该图旨在称颂宋徽宗所追求的“丰亨豫大”的政治理想,也就是描绘出一个富足兴盛、太平安乐的理想社会景象。尽管如此,关于这一点的解读仍有争议,也有学者认为,这幅画更多地反映了画家对自然和社会理想的表达,而非专门为政治宣传而创作。

此图的画名,作者并未在画面中题写,但为何称之为《千里江山图》呢?这不得不提及清代著名的收藏家梁清标。梁清标不仅爱好收藏书画,更官至保和殿大学士,此图正是由他收藏并重新装裱进献给乾隆。“千里江山图”正是首次出现在乾隆对画面的题跋中。后世便一直沿用此名。

《千里江山图》展现出画家对自然景观的精妙捕捉与融合。据专家学者对画面中具体对象的研究,对“画的到底是哪里”这一问题众说不一,但也都仅仅是推测而已。有说画面中的长桥,其造型或许参考了宋代书法家米芾《蜀素帖》中所描绘的苏州南面吴江的建筑样式;又或者说其中出现的山峦和建筑形似大小汉阳峰、四叠瀑、鹰嘴峰、石钟山、西林寺等地标性景观。这些建筑景观则指向了北宋时期的庐山。此外有研究表明,画家还巧妙地融入了苏州利往桥的造型元素以及闽东南海边的气象特征。还有,唐代孟浩然的《彭蠡湖中望庐山》一诗,仿佛为这幅画提供了生动的文字注解。诗中的诸多元素,如“中流见匡阜,势压九江雄”所描绘的大汉阳峰的雄伟气势、“渺漫平湖中”所展现的鄱阳湖的浩渺烟波、天空中“峥嵘当曙空”的壮丽景象、“瀑水喷成虹”的奇幻瀑布景观,以及“挂席候明发”的漕船和文人雅士“岩栖者”的崖中隐居生活等,几乎都能在《千里江山图》中找到对应的画面,这些内容又成了庐山和鄱阳湖有可能是该画主要取景地的依据。

《千里江山图》身世谜团丛生,却魅力无穷。它是绘画瑰宝,更是连接古今的桥梁,激励后人探索,感悟传统艺术的深邃。

感谢收听本期九三E讲堂

下期再见!

(音频音效制作:周卫东)